2023-01-29

800亿吨油当量!自然资源部宣布:大力开发这一油气宝藏

尽管关于可燃冰的消息并不多,但是我国探索可燃冰的脚步却从未停止。

近日,从自然资源部获悉,在成功实施天然气水合物(“可燃冰”)两轮试采基础上,自然资源部正全力推进第三轮试采准备。

2022年,我国实施完成了南海重点海域天然气水合物地球物理、钻探和环境调查航次任务,形成第三轮试采地质设计。

发现可燃冰

提起可燃冰,相信很多人都对有所耳闻。

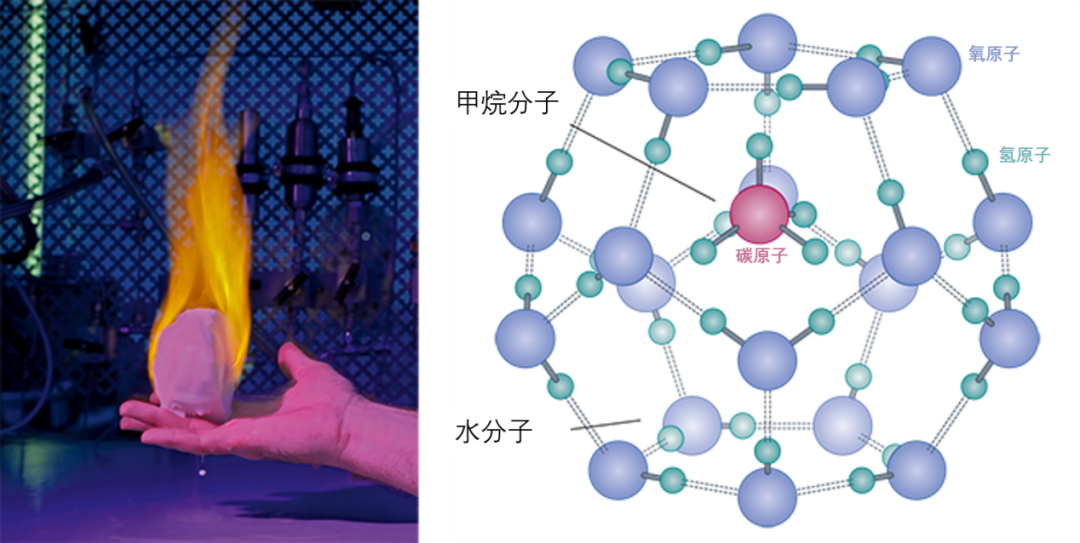

它是一种高效的清洁能源,1立方米可燃冰可以分解出164立方米的天然气。而且同等条件下,它燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出十倍,还不产生残渣和废气。

图源:worldoceanreview.com

那么,人类是怎样发现这样一种物质的呢?

实际上,早在1778年,英国化学家普德斯特就开始研究气可燃冰形成的温度和压力条件,但没有引起足够的重视,1810年首次在戴维的实验室发现可燃冰;

后来在1934年,可燃冰作为一种灾害现象在美国天然气管道中被发现。当时人们在油气管道和加工设备中发现了冰状固体堵塞现象,其实这些固体不是冰,而是人们现在所说的可燃冰。

海底可燃冰样品 图源:美国地质调查局

世界上首个可燃冰气藏商业开采最成功的案例,是西伯利亚冻土区的麦索雅哈气田,1969年其试采总产气量中约47%为可燃冰。

目前世界上已有多个国家和地区发现了可燃冰。它的储量巨大,仅我国海域预测远景资源量就达到800亿吨油当量,世界资源量约为2100万亿立方,可供人类使用1000年。

那么,可燃冰究竟在哪里才能找到呢?

要回答这个问题,我们就必须清楚可燃冰形成需具备的基本条件——

一是低温,可燃冰在0-10℃时生成,超过20℃便会分解;

二是高压,可燃冰在0℃,只需30个大气压即可生成,并且气压越大,可燃冰就越不容易分解;

三是气源,海底的有机物沉淀中有丰富的碳,经过生物转化,可产生充足的气源;

四是适量的水,这也是可燃冰不可或缺的成分。

基于这样的形成条件,可燃冰只分布于特定的地理位置和地质构造单元内。97%的可燃冰深藏于300-3000米海洋的海底沉积物中,剩余3%分布于极地、冻土带、内陆海及湖泊之中。

所以,寻找可燃冰绝不是一件容易的事情。

开采可燃冰

尽管寻找可燃冰有些困难,但人们探寻和利用可燃冰的脚步从未停止。

自可燃冰首次在实验室被发现以来,各国先后开始进行这一领域的研究。

从本世纪开始,可燃冰的研究进入试开采及为商业开采进行储备的阶段,世界各国都相应地制订了各种的研发计划。

目前,全球已有试开采区主要包括:前苏联麦索雅哈冻土区、加拿大麦肯齐三角洲冻土区、美国阿拉斯加北坡冻土区、中国南海神狐海域、日本南海海槽。

海底“可燃冰丘”上采集到的厚层纯净可燃冰

图源:明治大学天然气水合物研究所

那么,当前已经进行开采的地区是采用了什么样的试采技术呢?

目前,可燃冰开采技术大体能够归纳为四类:降压开采法、注热开采法、注化学剂开采法、其他开采方法。

![图源:付亚荣.可燃冰研究现状及商业化开采瓶颈[J].石油钻采工艺,2018,40(1):68-80.-1.png 图源:付亚荣.可燃冰研究现状及商业化开采瓶颈[J].石油钻采工艺,2018,40(1):68-80.-1.png](/data/file/content/2023/01/63d63ad3115ef.png)

![图源:付亚荣.可燃冰研究现状及商业化开采瓶颈[J].石油钻采工艺,2018,40(1):68-80.-2.png 图源:付亚荣.可燃冰研究现状及商业化开采瓶颈[J].石油钻采工艺,2018,40(1):68-80.-2.png](/data/file/content/2023/01/63d63adb56091.png)

图源:付亚荣.可燃冰研究现状及商业化开采瓶颈[J].石油钻采工艺,2018,40(1):68-80.

实际上,就是通过改变可燃冰储层环境温度、压力使其相平衡得到改变,分解得到CH4。除了开采技术之外,开采设备的建造也是一个重要环节。

值得一提的是我国制造的海上钻井平台“蓝鲸1号”,它是全球最大、作业水深最深、钻井深度最深的海上钻井平台。

整个钻井平台足足有37层楼高,7万吨排水量比“辽宁舰”航母的满载排水量还要大。它的最大钻井深度达到15240米,代表了目前人类在海洋工程领域的最高水平。

“蓝鲸1号” 图源:中国地质调查局

基于“蓝鲸1号”,中国实现了在可燃冰开采领域“零”的突破。

可见,要实现可燃冰的商业开采,不仅需要可燃冰富集理论与开采技术的不断推进,也需要设备制造能力的不断提升。

我国最新进展

作为全球能源消费的第一大国,我国在可燃冰项目起步较晚。

国土资源部于1999年开始启动可燃冰资源调查,2007年成功获取可燃冰的实物样品,我国由此成为继美国、日本、印度之后第4个采集到可燃冰实物样品的国家。

2017年中国地质调查局在南海神狐海域成功试采,实现了历史性突破。

2020年我国海域可燃冰第二轮试采点火成功。在南海神狐海域,试采创造了“产气总量86.14万立方米,日均产气量2.87万立方米”两项新的世界纪录,实现了从“探索性试采”向“试验性试采”的重大跨越。

“蓝鲸2号”试采成功,图源:中国地质调查局

我国用20年跑完了其他国家60年跑过的里程,且后来者居上,一跃成为天然气水合物勘查试采科技领域的佼佼者。

近年来,我国科研人员和工程技术人员,仍在持续攻坚可燃冰开采关键技术。

2021年7月,“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”,在我国南海海域顺利完成新一轮海试作业。

本次海试成功使中国海油在深水-超深水天然气水合物钻探取样领域,具备了船舶-钻探-测井-取芯-在线分析检测全套国产化技术水平和全过程作业能力,这也标志着我国成为世界上第三个自主掌握该项技术的国家!